|  |

| 図1.1 PIC(16F88)) | 図1.2 ゼロプレッシャーソケット |

|  |

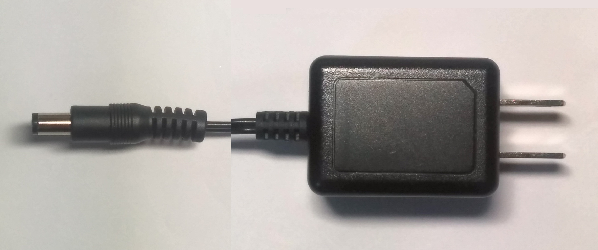

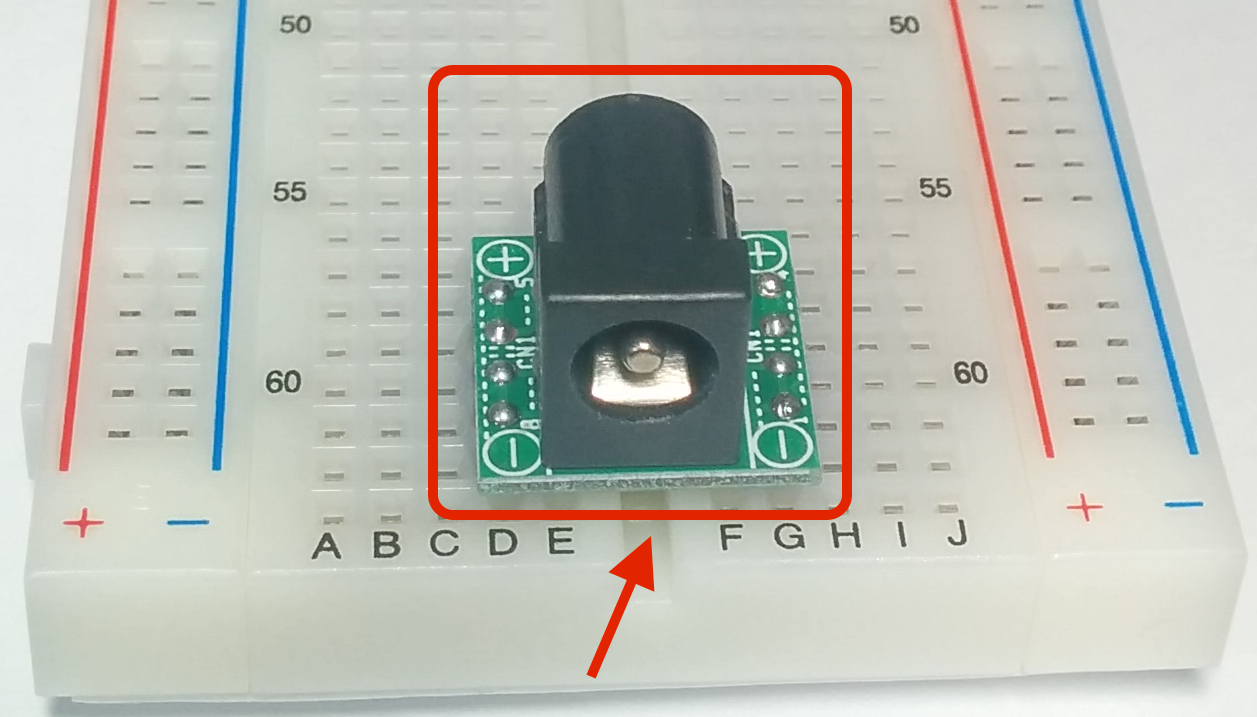

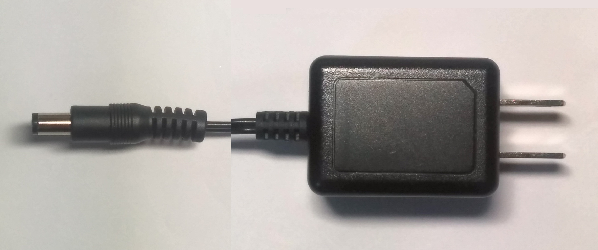

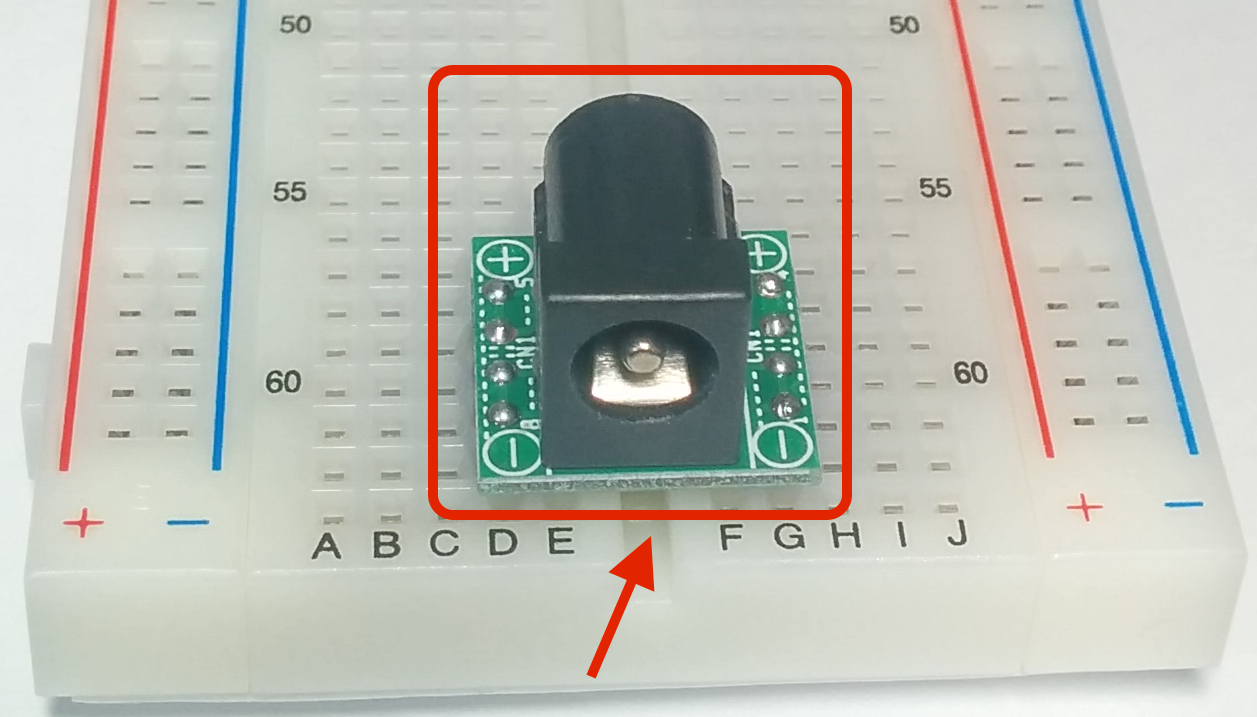

| 図1.3 ACアダプタ | 図1.4 DCジャック |

名称 | 写真 | 回路記号 | 接続方法 | 備考 |

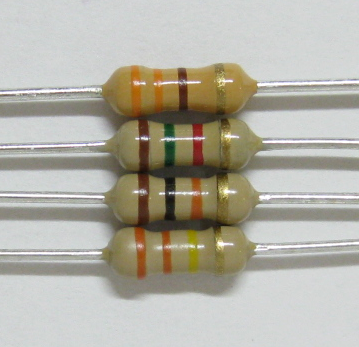

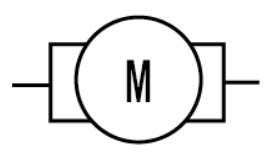

| 抵抗 |  |  | 極性なし | カラーコードの読み方は図1.5 を参照。 写真は上から順に実験でよく使う、330Ω(橙橙茶金)、1.5KΩ(茶緑赤金)、10KΩ(茶黒橙金)、330kΩ(橙橙黄金)です。 |

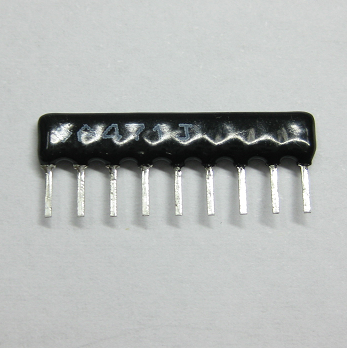

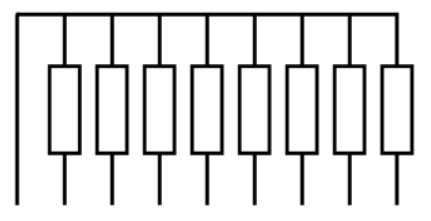

| 集合抵抗 |  |  | 極性なし | 印字面を上にして一番左が共通端子です。 写真は 470Ωが 8個入った集合抵抗です。 |

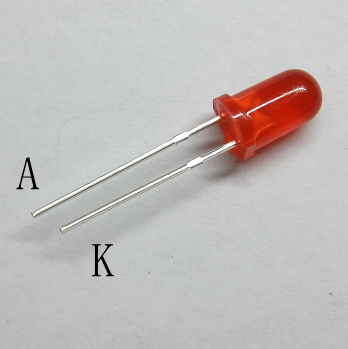

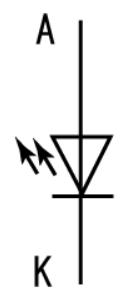

| LED (発光ダイオード) |  |  | Aが+極 Kが-極 | 長い足がA(アノード)、短い足がK(カソード) |

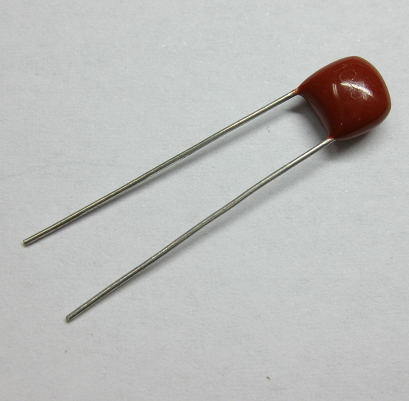

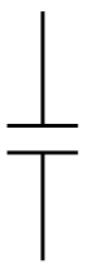

| コンデンサ |   |  | 極性なし | 値の読み方は図1.5 を参照。 実験では 0.1μF のコンデンサを使います。 写真のような、茶色のタイプと水色のタイプがあります。 茶色のタイプはフィルムコンデンサ、水色のタイプはセラミックコンデンサと呼ばれ材質が違いますが、この実験で使う分には、特性の違いによる影響はありません。 |

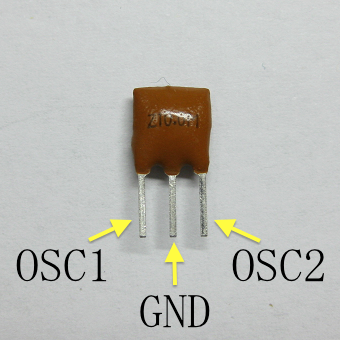

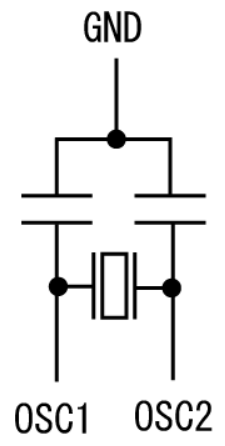

| セラロック (セラミック発振子) |  |  | 極性なし | コンデンサと圧電セラミックで構成された、固有の振動数で発振する電子部品です。この実験では問題ありませんが、精度を要する場合は、水晶を使った水晶発振子を利用します。 |

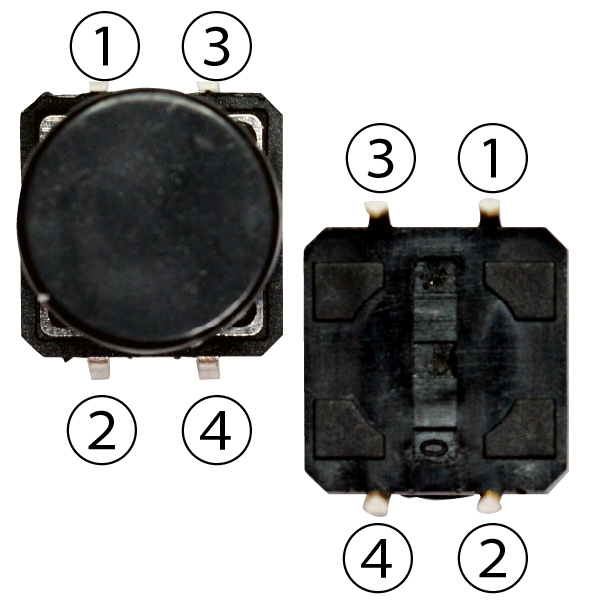

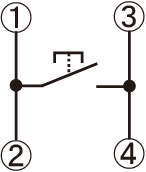

| タクトスイッチ |  |  | 極性なし | ボタンを押すと、 ①②と③④の間が導通します。 (①と②、③と④は内部で導通) |

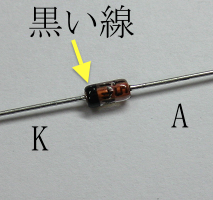

| ダイオード |  |  | Aが+極 Kが-極 | 黒い線がある側がK(カソード)、 反対側がA(アノード)です。 |

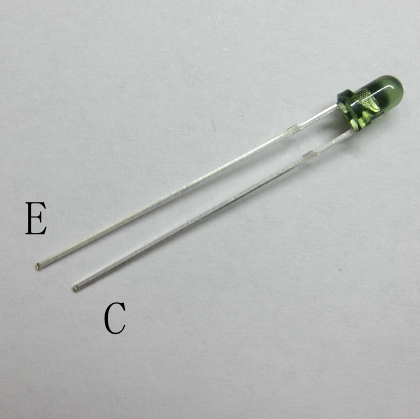

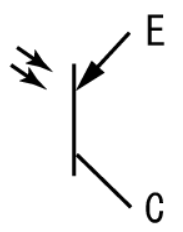

| フォトトランジスタ |  |  | Eが+極 Cが-極 | 長い足がE(エミッタ)、 短い足がC(コレクタ)です。 |

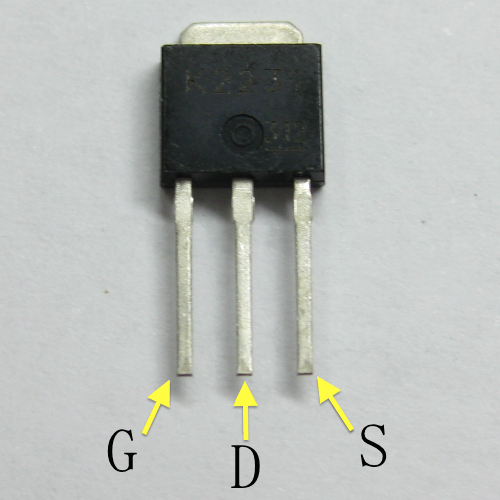

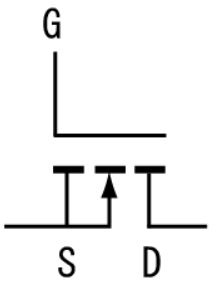

| MOSFET |  |  | 第13週で説明します | セラロックと同じ3本足ですが、間違えないように注意して下さい。 |

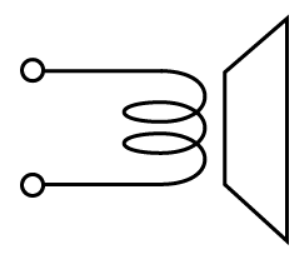

| スピーカ |  |  | 極性なし | |

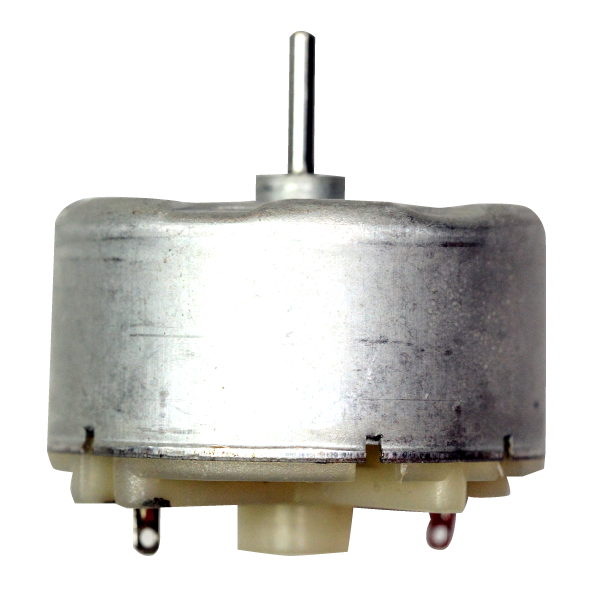

| DCモータ |  |  | 極性なし | 軸を上にして、右端子を+、左端子に-に接続すると右回転します。 逆にすると左回転します。 |

|

| 図1.5 抵抗のカラーコード、コンデンサの値の読み方 |

|

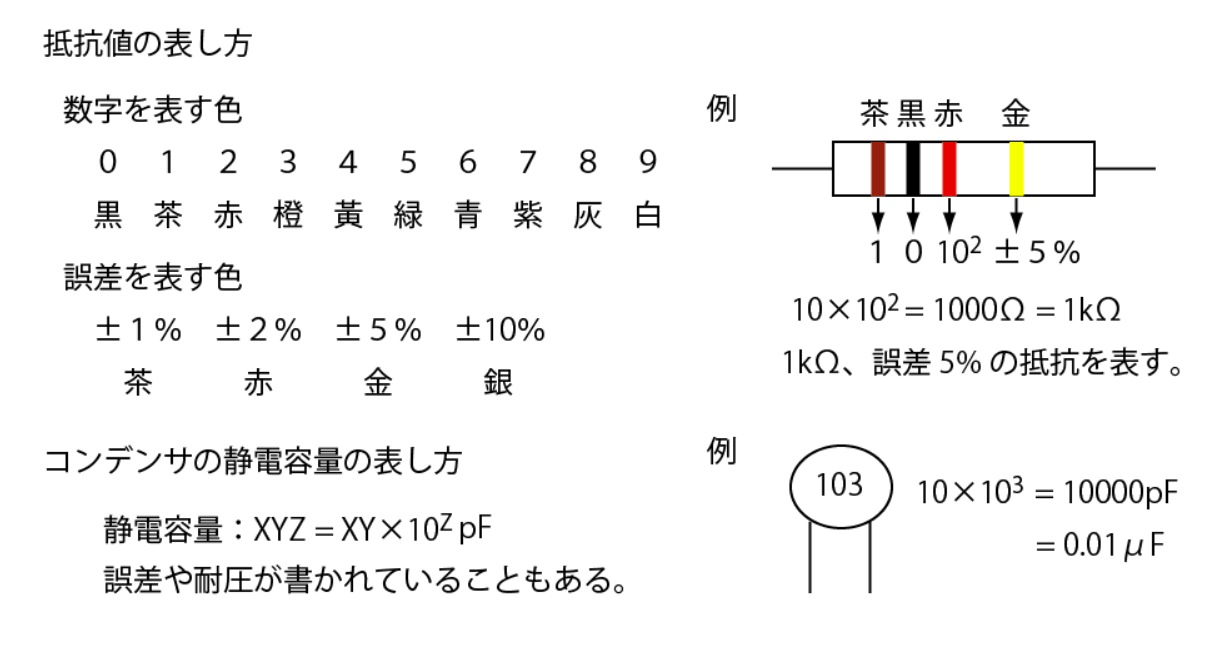

| 図1.6 ブレッドボード |

|  |

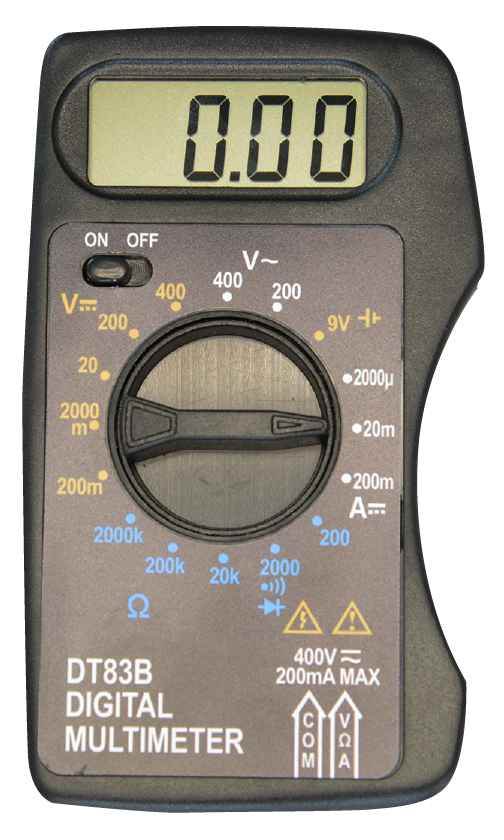

| 図1.7 テストリード収納時 | 図1.8 テスターの各部名称 |

|

|

|

| 図1.9 抵抗測定の設定 | 図1.10 電圧測定の設定 | 図1.11 電流測定の設定 |

|

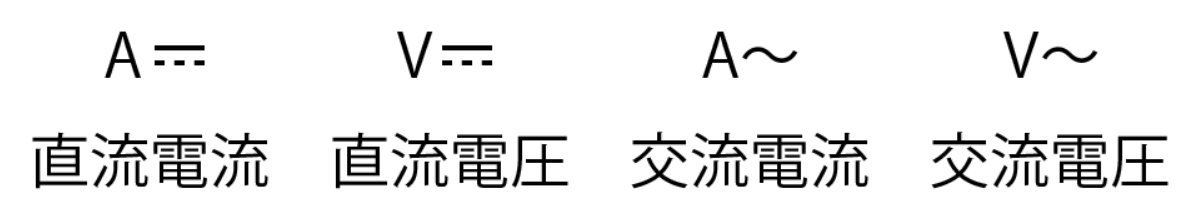

| 図1.12 交流/直流を表す記号 |

|  |  |

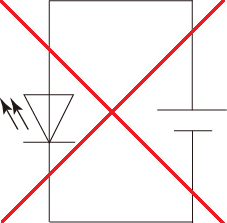

| 図1.13 LEDの端子 | 図1.14 LEDの回路記号 | 図1.15 LEDの誤った接続方法 |

|

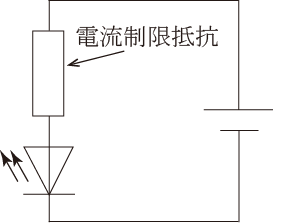

| 図1.16 LEDの正しい接続方法 |

|

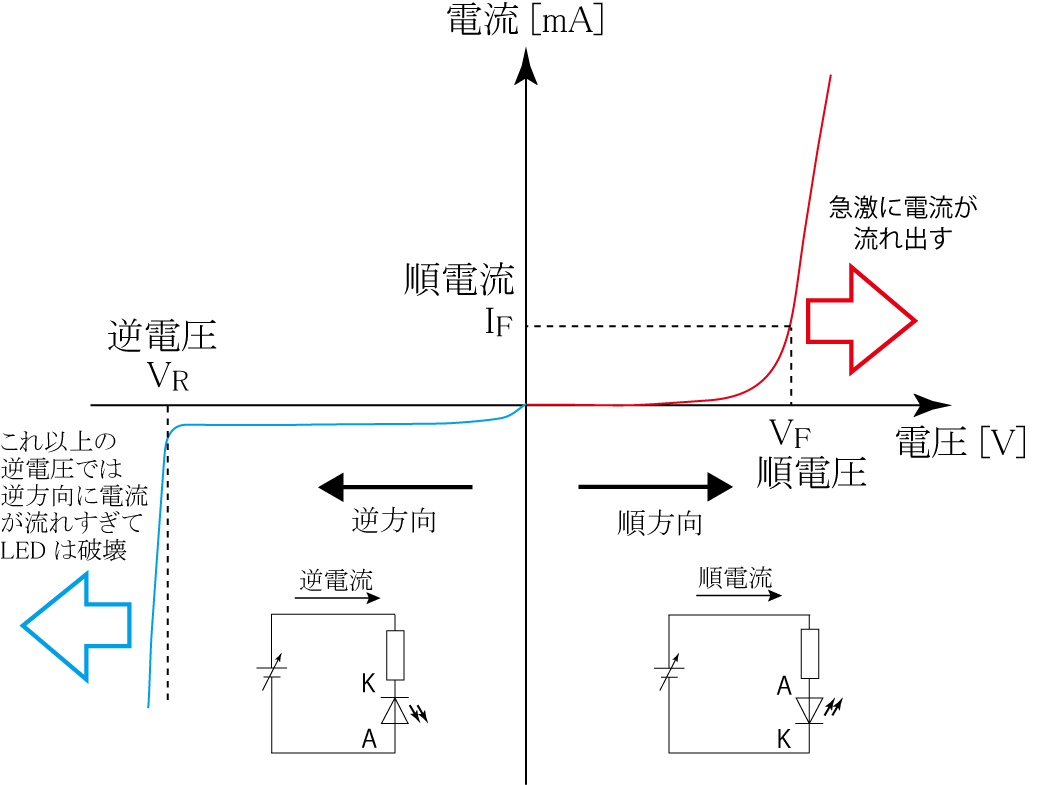

| 図1.17 LEDの電流-電圧特性 |

| (1.1) |

|

| 図2.1 抵抗の測定 |

|  |

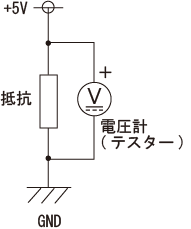

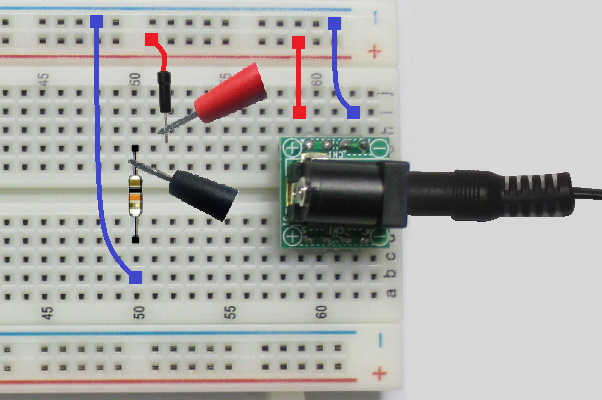

| 図2.2 抵抗に加わる電圧の測定 | 図2.3 回路図 |

|  |

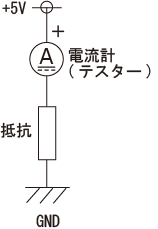

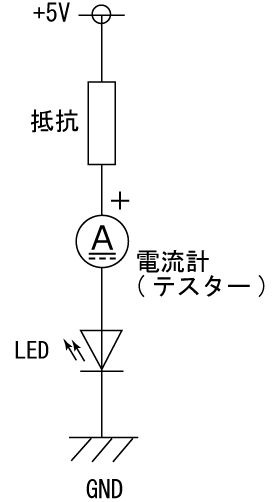

| 図2.4 抵抗に加わる電流の測定 | 図2.5 回路図 |

|  |

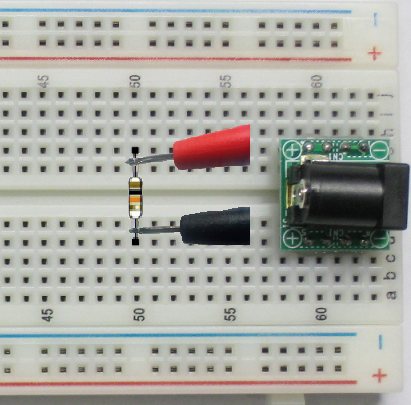

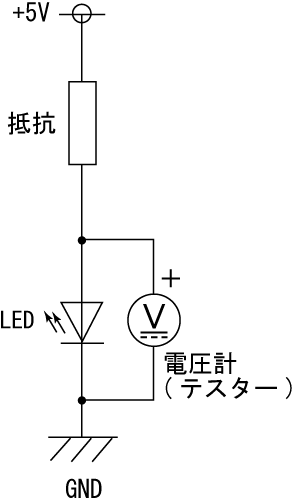

| 図2.6 LEDに加わる電圧の測定 | 図2.7 LEDに流れる電流の測定 |

|

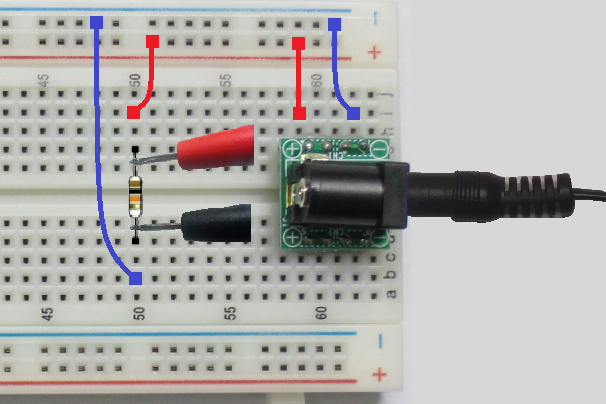

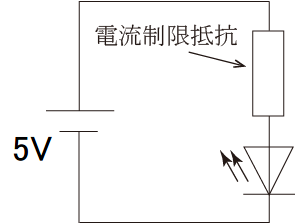

| 図2.8 電流制限抵抗のを含んだLED回路 |